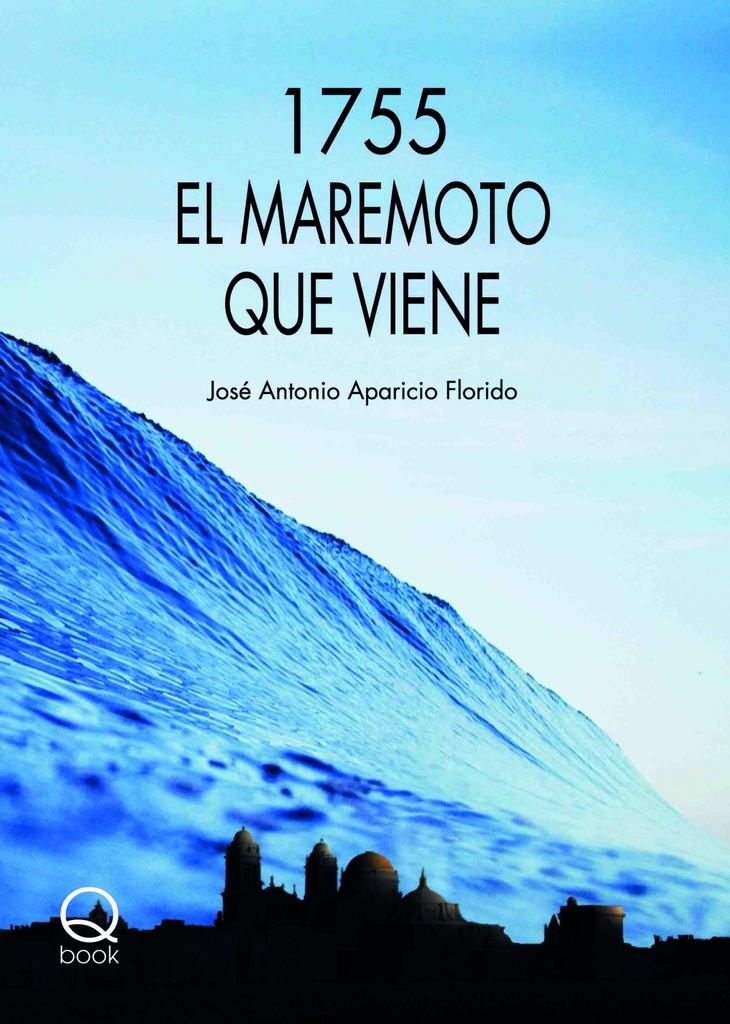

Sucedió el 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos. A la hora de la misa mayor, las campanas de las iglesias comenzaron a tañer solas y una fuerte agitación amenazaba con derribar los edificios. Lisboa sucumbía enteramente al terremoto, contándose por miles los muertos atrapados bajo los escombros. En Cádiz, sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. El joven Racine, en su residencia de la calle Plocia, apresta su carruaje y algunos pertrechos para alejarse del peligro con su amigo Plissé. Ninguno de los huidos podía imaginar que al otro lado de las Puertas de Tierra la crecida del mar les atraparía sin remedio sobre un istmo cubierto por las turbulentas aguas. Sin duda no podía ser el «mejor de los mundos posibles» con el que el optimismo de Leibniz intentaba convencer al mundo de su felicidad. Y, en efecto, así es. El maremoto de 1755 solo fue un episodio más de una larga serie de catástrofes naturales de esta índole que han dejado su imborrable huella en las costas de la Península Ibérica. Los sucesos recientes de 1969, 1975, 1983 y 2003 son una clara advertencia de que el próximo está por llegar, aunque no seamos capaces de predecir ni el día ni la hora.